月別アーカイブ

カテゴリ一覧

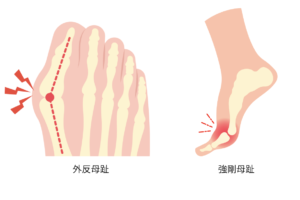

「外反母趾だと思っていたら、実は違う病気だった」 そんなケースが増えています。

✓ 歩くと親指の付け根が痛い

✓ 親指が曲がりにくくなった

✓ 外反母趾の治療をしても改善しない

このような症状がある方は「強剛母趾」の可能性があります。

目次

・強剛母趾とは?

・強剛母趾の症状

・強剛母趾の原因

・強剛母趾の重症度の見分け方

・外反母趾との違い

・強剛母趾の治療

・症例報告

・当院が選ばれる理由

<強剛母趾とは?>

強剛母趾とは、足の親指の付け根にある関節(MTP関節)の変形性関節症です。

関節の隙間が狭くなり、骨棘(こつきょく)という骨のトゲが形成されます

○印がMTP関節です。(アトラスより引用)

関節の隙間が狭くなり骨のトゲが出来てきます。

<強剛母趾の症状>

- 足の親指を上に反らすと痛みが出る

- 歩くときに体重を掛けにくく踏み込みが難しい

- 親指の動きが硬くなり、可動域が狭くなる

<強剛母趾の原因>

強剛母趾は、以下のような要因で起こりやすくなります。

- 母趾の外傷(ケガ)→骨折、骨軟骨損傷など

- 炎症性疾患→関節リウマチ、痛風など

- スポーツ外傷・障害

- ハイヒールの多用

<強剛母趾の重症度の分け方>

強剛母趾(きょうごうぼし)は、親指の付け根の関節が固くなり、動きにくくなる状態です。

重症度を分ける方法は大きく 2つ あります。

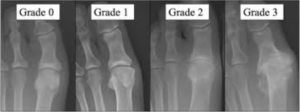

レントゲンによる分類

- 骨の変形の程度や関節の隙間の狭さなどを、レントゲン写真で確認します。

- 骨の変形が進むほど重症度が高くなります。

レントゲンによる分類(1〜3段階)

レントゲンで骨や関節の変形具合を確認して、重症度を判断します。

- 1段階:軽度 → 関節の隙間はまだ保たれており、変形は少ない

- 2段階:中等度 → 関節の隙間が狭くなり、骨の変形が見られる

- 3段階:重度 → 関節の隙間がほとんどなく、強い変形が進んでいる

段階が進むほど、関節の変形が強くなり、重症度も高くなります。

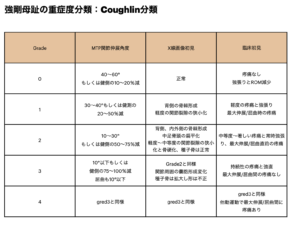

機能的分類

強剛母趾(きょうごうぼし)は、進行度によって0〜4段階に分けられます。

段階が進むほど、関節が動きにくくなり、痛みが強くなったり、骨のトゲができてしまうこともあります。

このように進行してしまうと、治療に時間がかかったり、場合によっては手術が必要になることもあります。

だからこそ、「少しおかしいな」と思った時点で、早めに治療を始めることがとても大切です。

早期に対処できれば、負担を減らし、改善もスムーズになります。

<外反母趾との違い>

外反母趾とは

外反母趾は、足の親指が小指側へと曲がってしまう変形です。

その結果、親指の付け根の 内側が出っ張り、靴に当たりやすくなります。

- 痛みの特徴

親指の付け根の「内側」が痛みやすいのが特徴です。 - 痛みが出やすい場面

特に 靴を履いたとき に圧迫されて痛みを感じやすくなります。

強剛母趾とは

強剛母趾は、足の親指の付け根関節が固くなり、動きにくくなる状態です。

骨の変形や関節のすり減りによって、親指の動きが制限されます。

- 痛みの特徴

親指の付け根の 甲側(関節背側) に痛みが出ます。 - 痛みが出やすい場面

靴を履いていなくても、歩行時に親指を曲げる動きで痛みが出ることが多いです。

外反母趾と強剛母趾の比較

|

外反母趾 |

強剛母趾 |

|

|

痛みの場所 |

親指付け根の 内側(出っ張り部分) |

親指付け根の 甲側(背側) |

|

痛みが出やすい時 |

靴を履いたときに圧迫される |

歩行時に関節を動かしたとき |

|

主な特徴 |

親指が「小指側へ曲がる」変形 |

親指の関節が「固くなる」 |

<強剛母趾の治療>

強剛母趾は 基本的に保存療法(手術をしない治療) が中心です。

一般的な病院では、湿布や痛み止めの処方といった「対症療法」が多く行われます。

当院の特徴的なアプローチ

当院では「原因にアプローチする治療」を重視しており、次のような方法を提案しています。

- シューズの見直し・変更、インソールの処方

足に合った環境を整え、関節への負担を軽減します。 - 運動療法

関節や筋肉を動かしやすくし、症状の進行を防ぎます。 - 体外衝撃波治療

炎症や痛みの軽減に効果が期待でき、近年注目されている保存療法です。

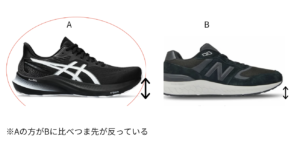

シューズの見直し・変更、インソールの処方

つま先部分が反り上がった靴(ロッカーソール形状)をおすすめしています。

強剛母趾は、歩行の際に足の親指の付け根(MTP関節)で蹴り出す時に痛みが出やすいのが特徴です。

ロッカーソール形状の靴は、靴底がカーブしているため、足が自然に「転がる」ように体重が移動します。

その結果、母趾で強く踏み返す必要がなくなり、関節への負担を軽減できるため有効です。

また、インソール使う事で土踏まずをしっかり支え荷重を足全体に分散します。

当院試し履き用シューズも取り揃えてます!

実際に履き歩いて体感して頂けます!

当院でも使用しているこちらのインソールは、海外の足専門のお医者さんが使用しているものです。

論文でも治療効果が証明されており、医療系国家資格者のみ取り扱うことができます。

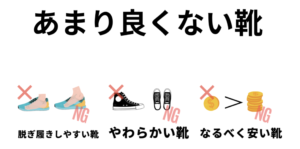

当院では治療の一環として靴に対する指導も行っております。

足に合っていない靴や、機能が優れていない靴を履いたままでは、強剛母趾が中々良くならない上、

余計に痛みが悪化する場合があるからです。

良い靴、悪い靴は以下の通りです。

靴選びでは、足底(そくてい)やかかと部分がしっかりしている靴を選ぶことが大切です。

柔らかすぎる靴は脱ぎ履きは楽ですが、足をしっかり支える力が弱いため、長時間歩いたときに足に負担がかかりやすくなります。

そのため、足を安定して支えてくれる硬さのある靴 をおすすめします。

シューズ選びの際に重要な足のサイズは縦の長さだけだと思っていませんか?

実は、横幅も重要です!

横幅の表記は「ウィズ」や「ワイズ」と言って、2Eや4Eなどウィズ表記がきちんとあるメーカーがあります。(ニューバランス、アシックスなど)

当院では足のサイズを縦横全て測らせていただき、ウィズサイズも含めたピッタリの大きさのシューズを提案いたします

運動療法

モビライゼーションと言う関節の動きを改善する手技をすることで、症状の改善が期待できます。(Physical Therapy Management for a Patient with Hallux Rigidus in a Baseball Player)

さらに、変形や拘縮に関与している内在筋に対しては、トレーニングを行うことで機能改善を図ります。

体外衝撃波

近年、注目されているのが「体外衝撃波治療(ESWT)」です。これは、音波の一種である衝撃波を患部に照射し、あえて刺激を与えることで、血流の改善や細胞の再生を促進し、組

織の修復力を高める治療法です。

強剛母趾では、親指の付け根の関節がかたくなり(関節拘縮)、動きが制限されることで痛みが強くなることがあります。

このような症状に対しては衝撃波治療が有効です。

衝撃波治療は、関節や周囲の組織に刺激を与えることで血流を改善し、組織の柔軟性を高めます。その結果関節の動きを助け、痛みの軽減や機能の改善が期待できます。

Carreras MI, et al. Effectiveness of Wave of Shock Extracorporeal in Patients with Hallux Rigidus in the CCOI Frank País. Biomed Res. 2021;32(1):1-6.

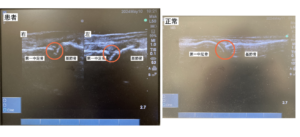

<症例報告>

60代男性数年前より歩いた後に両足の指の付け根に痛みを自覚

整形外科に通ったが痛みが減らず当院に来院

左右両足の付け根に腫れがあり押すと痛みがありエコー画像から強剛母趾と判断し、治療を開始しました。

エコー画像を確認するポイントは「関節の隙間が狭くなっていないか」と「骨のトゲが無いか」です

左右の画像の○で囲ってある所をご覧ください。

患者さんの画像の○の所が正常に比べギザギザして隙間が狭くなっているのが確認出来るかと思います。

治療内容

徒手療法(関節モビライゼーション)、靴、インソール

運動療法 物理療法(LIPUS ・体外衝撃波 )

治療頻度

週に1回 5回 その後2週に1回 5回 後月に1回

経過

初診時の痛みの指標であるNRS(10が最も痛い痛み、0が全く痛みがない状態とした時の痛みの主観的な数値)は8でした。

歩行は連続5分歩くと休みたくなる程度でしたが

最終的にはNRSは3になり歩行は1日6,000歩歩いても影響が無いくらいまで回復しました。

<当院が選ばれる理由>

✅適切な評価による一人一人に合った施術

痛い場所にただ電気、マッサージをやっていても良くなりません。

適切な身体評価をすることで一人一人の正確な病態を見つけ出し、原因がわかります。

そして、原因がわかる事で初めて治療ができます。

当院では最初にやるべき治療を全てお伝えさせていただいた上で、一人一人にあった状況や生活背景に合わせて適宜内容の方を選択していきます。

✅分かりやすい説明

検査、評価した内容を難しい専門用語を用いずわかりやすくお伝えするため、ご自身のお身体の状態についてきちんと理解できます。

✅セルフケア指導

ご自宅でのセルフケアも併せて行っていただくとより効果が高いので、その方法もお伝えします。

ラポール鍼灸接骨院は船橋市のJR総武線船橋駅近くにある鍼灸・接骨院です。地域で一番おすすめの接骨院、日本で一番患者さんに寄り添う接骨院を目指しています。強剛母趾をはじめ、足の痛みでお困りの患者さんも多く来院され、多数の治療実績があります。

強剛母趾でお悩みの方は、是非当院へご来院ください。

「歩くたびにズキズキ痛む。朝の一歩目がつらい」

そんなアキレス腱の痛み、放っておくと長引くって知っていましたか?

最初は「ちょっと違和感があるな…」くらいだったのに、気づけば階段を降りるのもつらい。走るなんてもってのほか。

それでも「そのうち治るだろう」と無理をしてしまい、結果的に痛みが悪化してしまう人が多いんです。

実は、アキレス腱炎は「適切なケア」をすれば回復が早まる ことをご存じでしょうか?

逆に、間違った対処を続けると、炎症が慢性化し、治るまでに何ヶ月もかかることも…。

「この痛み、どうしたらいいの?」と思ったあなたへ。

今回はアキレス腱炎の説明と原因、正しい対処法について、わかりやすく解説していきます。

今すぐ実践できるセルフケア方法も紹介するので、ぜひ最後まで読んでみてください!

目次

アキレス腱炎とは?

アキレス腱に炎症が起こることで、足首からかかとにかけてズキッとした痛みやこわばり感が現れます。特に朝方の一歩目やじっとしてからの一歩目で症状が出やすいのが特徴です。

スポーツや運動はもちろん、日常の何気ない動作でも負荷が積み重なり、気づかないうちに悪化することも。

「そのうち治るだろう」と放っておくと慢性化して長引くことがあるため、早めの対処がとても大切です!

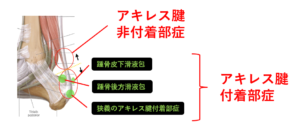

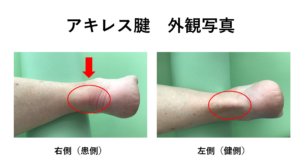

アキレス腱炎の分類

アキレス腱炎で分類しなければならない項目は、大きく2つあります。1つ目は症状の出ている場所による分類です。「踵付着部」の痛みなのか、「非付着部」の痛みなのかをチェックします。場所によって治療のターゲット、内容が異なります。

アキレス腱付着部症の中でも「滑液包」という潤滑液の入った組織に炎症が起こる事もあり、その場合は外観上の腫れもかなり強く出ます。

また、アキレス腱付着部で炎症が起きている場合は靴のサイズがあっておらず踵が擦れている事も考えられるので、シューズサイズが適正か見直してみる必要があります。

次に、現在の状態がアキレス腱炎のどの時期なのかを分類していきます。

炎症期【1~2週】

特徴:炎症、痛み、腫れが強い時期

亜急性期【2~4週】

特徴:炎症は落ち着き、機能回復が必要な時期

慢性期:【4週以降】

特徴:徐々に負荷をかけていき、組織の強度を上げていく時期

あなたが今どの時期にいるのかによって、治療の方針が変わっていきます!

アキレス腱炎の原因

アキレス腱炎の原因には、

①ふくらはぎの筋肉の固さ ②扁平足または凹足 ③過度な運動

などがあげられます。

①ふくらはぎの筋肉の固さ

アキレス腱はふくらはぎの筋肉と繋がっているため、ふくらはぎの筋肉が固い(緊張している)と腱が常に引っ張られている状態になり、負担が強くなってしまいます。

※アトラスより引用

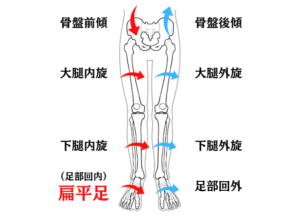

②扁平足または凹足

扁平足とは、足裏のアーチ(土踏まず)がべったり床についてしまっている状態の足を言います。

逆にアーチが高すぎる足を「凹足」と言います。

扁平足だと、足をついた時の踵の内側への倒れこみ(回内)が強く出てしまい、アキレス腱の特に内側の線維が強く引っ張られてしまうことで、炎症を引き起こします。逆に凹足の場合は足をついた時に踵の外側への倒れこみ(回外)が強く出てしまい、アキレス腱の特に外側の線維が強く引っ張られてしまい、炎症が起きます。

足はどちらの形にも変化できる事が重要です。もし足の形にそういった偏りがある場合は、逆方向にも動けるように治療をしていく必要があります。加えて、正しい「シューズ選び」と「インソール」の使用をお勧めします。なぜかと言うと、踵が柔らかい靴もしくは平らなインソールを使用していると踵の倒れこみが増しやすく、扁平足や凹足を助長しやすいからです。

サイズの合っていない靴を使用していると、靴の中で遊びが生じてしまい、過剰に足で踏ん張ろうと力を入れてしまうため、それもまたアキレス腱への負担が増える原因となります。

③過度な運動

急に長距離を走ったり、過度な運動を強いられるとアキレス腱がその強度に耐えきれなくなり、痛みを引き起こします。

当院のアキレス腱治療

当院のアキレス腱炎治療は原因に対するアプローチを行っていくので、最短で治り、再発しにくいのが特徴です。

①体外衝撃波

近年、注目されているのが「体外衝撃波治療(ESWT)」です。これは、音波の一種である衝撃波を患部に照射し、あえて刺激を与えることで、血流の改善や細胞の再生を促進し、組織の修復力を高める治療法です。

薬や注射に頼らず、身体に負担の少ない方法で自然治癒力を引き出すため、保存療法でなかなか改善が見られなかったアキレス腱炎にも効果が期待されています。

「治らないかもしれない」とあきらめかけていた方にこそ、ぜひ知っていただきたい選択肢のひとつです。

De la Corte-Rodríguez H, Román-Belmonte JM, Rodríguez-Damiani BA, Vázquez-Sasot A, Rodríguez-Merchán EC. 筋骨格系の痛みの治療のための体外衝撃波療法: ナラティブ レビュー.ヘルスケア(バーゼル)。2023年10月26日;11(21):2830.土井:10.3390 / healthcare11212830。PMID:37957975;PMCID:PMC10648068。

②運動療法

アキレス腱炎治療の難しいところは、負荷をかけ過ぎると炎症を助長してしまうので良くないし、かけなさ過ぎても組織の強度が戻っていかないため、安静にだけしていると炎症が落ち着いて痛みが減りますが、また元の活動量に戻すと痛みが出だします。つまり、負荷をかけ過ぎてもかけな過ぎても良くないのです!

そのため、適度な負荷をかけていくことが重要となります。

では、適度な負荷とはどのくらいでしょうか?

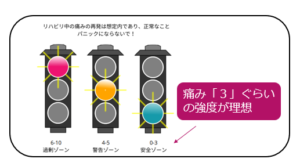

私達はよく痛みの程度を0~10の数字で表してもらい、信号の色に例えます。10が今まで感じた中で一番の痛み、0が全く痛みがない状態とした時に、0~4が青信号、5~7が黄色信号、8~10が赤信号です。

この時、青信号の3~4程度の痛みが適度な負荷であり、そのぐらいの強度にコントロールしながら運動を実施するのが理想的だと言われています。

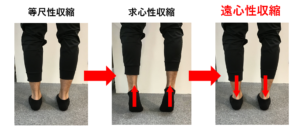

また、筋肉の収縮は「等尺性収縮」、「求心性収縮」、「遠心性収縮」の大きく3種類に大別されます。

等尺性収縮は筋肉の長さは変わらず、力だけ発揮する状態です。例えば、壁を思い切り押してみてください。腕や肩の筋肉は頑張って力を出していますが、動いていませんよね?これが「等尺性収縮」です。

求心性収縮は筋肉が縮みながら力を発揮する状態です。ダンベルを持って腕を曲げる(アームカール)と、腕を曲げる筋肉(上腕二頭筋)が縮みながら力を発揮します。これが「求心性収縮」です。

遠心性収縮は筋肉が伸びながら力を発揮する状態です。アームカールの時、持ち上げたダンベルをゆっくり下ろすと、上腕二頭筋が伸びながら力を使います。これが「遠心性収縮」です。

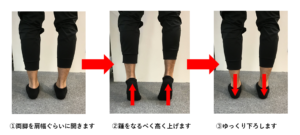

アキレス腱炎の治療を目的とした運動療法には、この「遠心性収縮」が有効と言われています。つまり、ふくらはぎの筋肉に力を入れて踵を上げた状態から力を入れながら踵をゆっくり下ろしていく運動が最も最適だと言われています。

Jayaseelan DJ, Mischke JJ, Strazzulla RL. Eccentric Exercise for Achilles Tendinopathy: A Narrative Review and Clinical Decision-Making Considerations. J Funct Morphol Kinesiol. 2019 Jun 5;4(2):34. doi: 10.3390/jfmk4020034. PMID: 33467349; PMCID: PMC7739229.

③根本原因となる全身要因に対するアプローチ

実は、アキレス腱に負担のかかる骨盤や重心の位置であったり、カラダの使い方に対してアプローチをしていかないと、治ってもまたもとの痛みが再発しやすいです。

「扁平足」がアキレス腱炎の原因となりますがその原因の一つに「運動連鎖」があります。運動連鎖とは、身体のつながりによる関節運動の連鎖を表し、足からかなり離れているように思えますが骨盤の前傾(前に傾いている状態)や太ももの内旋(内捻じり)の動きも足の方へ運動が波及して扁平足方向へのストレスにつながり、アキレス腱への負担となります。

安静にしている時の身体の姿勢であったり、何か身体を動かした動作のタイミングであったりで脚が全体的に内旋傾向が強い人は、特に要注意です!

運動連鎖

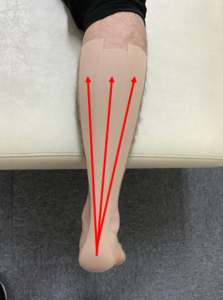

④テーピング

踵からふくらはぎに貼るサポートテープにより、アキレス腱にかかる負担を減らします。

特に炎症が強い時期、日常生活や運動時のアキレス腱への負荷を減らしたいときにこのテーピングを使用します。

【方法】

足首の角度を90°にした状態で、踵から扇状にふくらはぎの上の方へ伸ばしながら貼る

⑤シューズのサイズ測定

シューズ選びの際に重要な足のサイズは縦の長さだけだと思っていませんか?

実は、横幅も重要なんです!

横幅の表記は「ウィズ」や「ワイズ」と言って、2Eや4Eなどウィズ表記がきちんとあるメーカーがあります。(ニューバランス、アシックスなど)

当院では足のサイズを縦横全 て測らせていただき、ウィズサイズも含めたピッタリの大きさのシューズを提案いたします。

て測らせていただき、ウィズサイズも含めたピッタリの大きさのシューズを提案いたします。

⑥インソールの処方

扁平足の足だと、筋力だけで理想的な土踏まずのアーチを維持するのはなかなか難しいです。そのため、インソール(靴の中敷き)をアーチサポート力の高いものを使用して頂くことをお勧めいたします。

当院でも使用しているこちらのインソールは、海外の足専門のお医者さんが使用しているものです。

論文でも治療効果が証明されており、医療系国家資格者のみ取り扱うことができます。

症例①

50代男性、テニスをしていたら徐々に右アキレス腱部に痛みが出現

朝起きた時のこわばり感と痛みが出るようになったため、当院に来院されました。

圧痛(押したときの痛み)がアキレス腱非付着部にあり、上記症状、アキレス腱の腫れ、エコー画像からアキレス腱炎と判断し、治療を開始しました。

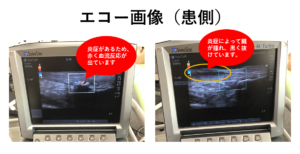

エコー画像でのチェックポイントは、①肥厚(炎症で腫れている) ②lowエコー(腫れにより水分が多く患部に集まると、エコー画像では黒く映ります) ③血流反応(チョロチョロとした異常血流反応が出ます) の3つです。

下の写真をご覧ください。

写真右側の画面で①、②が、左側の画面で③の所見が確認できるかと思います。

【治療内容】

体外衝撃波、ふくらはぎのストレッチ、運動療法、テーピング、インソール(初診時に作成)

【経過】

初診時の痛みの指標であるNRS(10が最も痛い痛み、0が全く痛みがない状態とした時の痛みの主観的な数値)は7でした。

3回の治療で7→3 腫れ軽減

5回の治療で3→1 日常生活の際もほとんど痛みが出なくなりました。

5回目の治療終了時点で片脚での踵上げも痛みなく行えるようになったのと、踵の高さも左右で同じ程度上げられるようになったため、テニスも復帰許可しました。

6回目来院時にはテニス後の痛みや翌日の朝の痛みもかなり軽減していたため、セルフケア(ふくらはぎのストレッチ、踵上げエクササイズ)の方法を再度確認し、治療終了となりました。

症例②

40代 男性

学生時代に陸上(長距離)部に所属し、最近久しぶりにジョギングを再開し3日目ぐらいから左アキレス腱のピリピリ感を自覚。

アキレス腱付着部から中央部にかけて腫れと熱感があり、圧痛もありました。

歩行時の痛みもあり、特に階段の上り下りが辛いとのこと。(NRS8)

この方は痛みが出始めてから2週間以内であり、エコー上での炎症所見も陽性であったため、炎症期と判断し治療スタートしました。

【治療内容】

アイシング、LIPUS(炎症を早く抑える治療器)、ふくらはぎのストレッチ、テーピング

【経過】

2週間経過しエコー上の炎症所見も軽減

NRSも4に減ったため、運動療法と体外衝撃波の治療をスタート

7週経過でNRS1となり、ジョギング後の痛みも気にならなくなったため、治療終了となりました。

自宅で簡単!セルフケアの方法

当院でお伝えしているセルフエクササイズの一部をお伝えします!

●ふくらはぎのストレッチ

①壁に向かって立ち、脚を前後に開きます(ストレッチする方の足が後ろです)

②手で壁を押すようにして、体重を前にかけていきます

※注意点

・つま先は壁に向けましょう

・後ろ足のカカトが地面から浮かない様にしましょう。

●踵上げエクササイズ(カーフレイズ)

アキレス腱に適度な負荷をかけるための運動療法となります。

この時の痛みは先ほどお伝えした青信号の3~4の強さで出るぐらいが理想です。

※注意点

・痛みがそれよりも強く出る場合はそれ以上実施しないでください。

・もし痛みが3~4まで到達していなければ、回数を増やしてみたり、片足立ちでやってみたりなどで調節してみてください!

【当院が選ばれる理由】

✅適切な評価による一人一人に合った施術

痛い場所にただ電気、マッサージをやっていても良くなりません。

適切な身体評価をすることで一人一人の正確な病態を見つけ出し、原因がわかります。

そして、原因がわかる事で初めて治療ができます。

当院では最初にやるべき治療を全てお伝えさせていただいた上で、一人一人にあった状況や生活背景に合わせて適宜内容の方を選択していきます。

✅分かりやすい説明

検査、評価した内容を難しい専門用語を用いずわかりやすくお伝えするため、ご自身のお身体の状態についてきちんと理解できます。

✅セルフケア指導

ご自宅でのセルフケアも併せて行っていただくとより効果が高いので、その方法もお伝えします。

ラポール鍼灸接骨院は船橋市のJR総武線船橋駅近くにある鍼灸・接骨院です。地域で一番おすすめの接骨院、日本で一番患者さんに寄り添う接骨院を目指しています。アキレス腱炎をはじめ、足の痛みでお困りの患者さんも多く来院され、多数の治療実績があります。

アキレス腱炎でお悩みの方は、是非当院へご来院ください。

ラポール鍼灸接骨院のブログです。

朝起きた時の一歩目や動き出しの一歩目で足の裏に痛みを感じる場合、足底腱膜炎の可能性があります。

このページでは足底腱膜炎の原因や当院での治療法について詳しく解説していきます。

ラポール鍼灸接骨院は船橋市のJR総武線船橋駅近くにある鍼灸・接骨院です。地域で一番おすすめの接骨院、日本で一番患者さんに寄り添う接骨院を目指しています。足底腱膜炎でお困りの患者さんも多く来院され、多数の治療実績があります。

足底腱膜炎とは?

足底腱膜炎とは、走りすぎや運動不足の人が急に運動することで足裏の踵の部分に痛みが起こる病気です。写真の×印の部分に痛みを覚えます。

×印の部分には足底腱膜と呼ばれる組織が付着しています。

足底腱膜は踵の骨から足の親趾と小趾に向かって広がる強靱な腱膜です。土踏まずを支えたり、足にかかる衝撃を吸収し蹴り出す際のエネルギーに変換する働きがあります。

長時間走ったり、普段より硬いところを走ったり、普段歩いていない人がたくさん歩いたりして、足底腱膜に負荷が加わることで足底腱膜炎が発症します。

足底腱膜炎の症状と評価

足底腱膜炎の特徴的な症状は朝起きた時の一歩目の痛みやじっとしていて動き出した時の一歩目の痛みです。

足底腱膜炎と判断するために以下の3つのチェックがございます。

ご自宅でやってみて当てはまる場合は足底腱膜炎が疑われるので、早めに治療することがオススメです。

①ウィンドラステスト:足が地面から浮いている状態で親趾を反らし、痛みが生じるか確認するテストです。

②ウィンドラステスト:地面に立った状態で、誰かに親趾を反らしてもらい痛みが生じるか確認するテストです。

③足底腱膜付着部の圧痛:写真の×印の場所を押して痛みが生じるか確認します。

また、当院では上記検査以外にもエコー画像の所見なども評価し総合的に足底腱膜炎かどうかを判断します。

足底腱膜炎のエコーの画像はこのように写ります。

左側が患側(足底腱膜炎の方)、右側が健側(正常な方)です。

黄色く囲んである部分が足底腱膜です。測ると右が0.38cm、左が0.31cmとなっており患側側が健側側に比較して厚みが増しているのがわかります。また患側側では赤矢印の部分が黒くなっており(低エコー)これは足底腱膜の変性、断裂を意味すると考えられております。

当院では詳細な問診(スポーツ活動、履いている靴、活動量の変化、過去の治療歴など)と身体所見、エコー検査などを用いて重症度などを判断しています。

足底腱膜炎の原因

原因①負荷の増大

長時間立ち続ける、長い距離を走る、激しい運動を行う、硬い地面で運動する等によって足の裏への負担が大きくなると、足底腱膜炎を発症します。

原因②運動不足

普段ほとんど動かない人が長い距離を歩いたり、急に走ったりすると足の裏に普段加わらない衝撃にさらされ足底腱膜炎を発症します。

原因③足部アーチの異常(扁平足、凹足)

足部には3つのアーチ構造(内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチ)があります。

これらのアーチには足が地面に着いたときに衝撃を吸収し、推進力に変換する働きがあります。

3つのアーチのうち内側縦アーチは土踏まずを構成しています。

土踏まずが潰れているものを扁平足、土踏まずが高くなっているものを凹足といいます。

足底筋膜は足のアーチの下にあります。

扁平足の状態では足底腱膜には常に引き伸ばされる力が加わっています。足底腱膜が引き伸ばされた状態で歩いたり走ったりすると、足底腱膜が負荷に耐えられなくなり足底腱膜炎が発症します。

凹足の状態では足底腱膜は通常よりも伸びにくくなっています。この状態では足を着いたときの衝撃を上手く吸収出来なくなり、通常よりも足底腱膜に負担がかかりやすくなります。凹足の状態で歩いたり走ったりすると足底腱膜が負荷に耐えられなくなり足底腱膜炎が発症します。

原因④足関節の背屈制限

足の甲をすねに近づける動きを「背屈」と言います。

この動きの制限は足底腱膜炎に繋がります。

足の背屈が制限されると、足の骨の配列が崩れてしまい、足底腱膜により多くの負荷がかかるため

足底腱膜炎を発症しやすくなります。

また足首の背屈の減少は非アスリートの最大の危険因子であるといわれています。

Riddle DL, Pulisic M, Pidcoe P, Johnson RE. Risk factors for plantar fasciitis: a matched case-control study [published correction appears in J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A(7):1338].. J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A(5):872-877.

足底腱膜炎の治療

基本的には保存療法(手術をしない治療)となります。

足底腱膜炎患者の約80%は保存療法で12か月以内に改善すると言われています。

病院ではステロイド注射を受ける方も見られます。

ステロイド注射は炎症部分にしっかりと注射が当たれば短期的には痛みを抑える効果があります。しかし、激痛を伴う、1ヶ月程度で痛みが再発する、足底腱膜が弱くなる等のデメリットがあるため最近ではあまり推奨されておりません。

これに対して当院では足底腱膜炎に対し以下の保存療法を行っております。

治療①:体外衝撃波治療

衝撃波を患部(症状が出ている部分)に照射する治療法です。

多くの研究から体外衝撃波治療は足底腱膜炎に有効であることは実証されており、最も良い適応症のひとつであります。

(Schmitz C,et al:Efficacy and safety of extracorporeal shock wave therapy for orthopedic condi-tions:a systematic review on studies listed in the PEDro database.Br Med Bull.2015;116:115-38.)

足底腱膜炎によって余分に生じた痛みを感じとる神経を破壊することで、痛みを取り除く効果があります。

また衝撃波によって血管新生を促進し、成長因子を増加が起こるので治癒を早める効果が認められています。

安全性、除痛効果、組織再生の可能性、ステロイド注射と違い再発しにくいという点でとても優れた治療法と言えます。

当院では足底腱膜炎の患者さんには一週間に一回を合計5回体外衝撃波治療を受けてもらい効果判定をしています。

体外衝撃波治療について詳しく知りたい方はこちらページをお読みください。

②靴の指導、インソール

当院では治療の一環として、靴に対する指導も行っております。

足に合っていない靴や、機能が優れていない靴を履いたままでは、足底腱膜炎が中々良くならない上、余計に痛みが悪化する場合があるからです。

良い靴、悪い靴は以下の通りです。

当院では患者様の足の長さ・横幅を測定した上で最適な靴をご案内いたします。

また当院では医療用矯正用インソールも取り扱っております。

このインソールは、海外の足専門のお医者さんが使用しているものです。

論文で治療効果が証明されており、医療系国家資格のみ取り扱うことができます。

インソールを使用することで、足部の安定感が増し、足底腱膜への負担が減り、痛みの軽減に繋がります。

③ストレッチ&トレーニング

体外衝撃波やインソールや靴を用いて、足底腱膜炎の痛みが無くなったとしても、足の柔軟性や筋力が

充分でない場合、足底腱膜炎を再発する可能性があります。

また、ストレッチやトレーニングなどによって、足底腱膜などの腱組織に適切な負荷が繰り返し加わることで腱組織の再合成が促進され、構造的・機能的な改善が見られると言われています。

(Tendon Basic Science: Development, Repair, Regeneration, and Healing 2015)

再発しないためにも、当院では患者さんの状態に合わせたストレッチやトレーニングを指導しています。

ストレッチ(ふくらはぎ)

足底腱膜とふくらはぎの筋肉はカカトの骨に付いています。

ふくらはぎの筋肉が硬くなると、足底腱膜にも影響が出るため、ふくらはぎのストレッチが大切です。

①壁に向かって立ち、脚を前後に開きます(ストレッチする方の足が後ろです)

②手で壁を押すようにして、体重を前にかけていきます

●注意点

・つま先は壁に向けましょう

・後ろ足のカカトが地面から浮かない様にしましょう。

※壁に手を付ける・付けないで効果が段違いです。是非試してみてください。

ストレッチ(足底腱膜)

ストレッチによって足底腱膜に直接負荷をかけることで、症状の改善が見られます。

①タオルなどを用いて、足の親趾が上がっている状態を作ります。

②この状態でふくらはぎのストレッチを行います。

上記ストレッチを30秒を1セットとして1日3セットを目安に行ってください。

※痛みが強くなる場合はその時点で中止してください。

トレーニング

痛みなくストレッチが出来るようになったら、トレーニングによって足底筋膜を鍛えていきます。

①壁に向かって立ち、タオルなどを用いて足の親趾が上がっている状態を作ります。

②壁に手を添え、バランスがとれる高さまでカカトを上げます。

③カカトをゆっくり地面に下ろしていきます。

●注意点

・背筋を真っ直ぐにして行いましょう

・カカトはゆっくり下ろしましょう

上記トレーニングを10回を1セットとして1日3セットを目安に行ってください。

※痛みが強くなる場合はその時点で中止してください。

足底腱膜炎でお悩みの方はどうぞラポール鍼灸接骨院にご相談ください。

全力で対応させていただきます。

当院は船橋市、JR総武線船橋駅北口から徒歩4分のところにある接骨院です。

南口ではなく北口なのでどうぞお間違えなくご来院ください。

「100年歩けるカラダなんて実現できるの?」タイトルを見てそう思ったそこのあなた!

なんとあるモノを使うと実現できるんです!

それがコチラ↓↓↓

自宅でできる歩行トレーニングサービスwalkeyです!

私が以前から理想としている

• 歩けない人をなくしたい

• 一生自分の足で歩き続けたい

• PPK(ピンピンコロリ)を目指す

• 日本の健康寿命を伸ばす

という想いを実現するためのシステムが、ITの進化によって形になりました‼️

この理想を実現するために必須なことは何か。

それは、、、

『正しい運動の継続』です。

運動不足の方、足腰に自信がない方、運動が継続できない方、コロナ感染が怖い方、でも安心して正しい運動を楽しく継続できるように、考えつくされた自宅用歩行トレーニングサービス!

それがwalkeyです。

ラポール鍼灸接骨院が理想とすること

病院や治療院に通うキッカケは、身体に痛みや不調で来院される方がほとんどです。

多くの治療院は痛みや不調を改善するために、整体や鍼灸、電気治療など、ベッド上での施術(受け身の施術)のみをしています。

しかし、慢性症状(3ヶ月以上症状が継続)の場合の多くは、受け身の施術だけで根本的に改善する可能性は低く、その人の状態に合った「リハビリトレーニング」が必要になります。これらが正しく行われていれば、大抵の慢性症状は改善していくでしょう。

ラポール鍼灸接骨院では「整体施術」+「運動指導」を取り入れ、正しい運動動作の改善こそが、根本治療となることを実感しています。

最近では「受け身の施術」+「運動指導」を行っている治療院は、少しずつ増えてきているように思います。

しかし❗️私の理想はもう一つ先にあります。

ラポール鍼灸接骨院と縁があって関わった全ての人に

『生涯、自分の足で元気に歩き続けること』

を実現してほしい!

というのが私の本当の想いです。

施術やリハビリで痛みが取れたら終わりではなく、その後も一生健康で人生を楽しんでいただくために、健康をサポートし続けていきたい。

本気でそう思っています。

・自分の歩行に不安がある

・歩くことに不安を抱える方が周りにいる

・筋力低下を感じる

・死ぬまで自分の足で歩きたい

・将来なるべく介護を受けたくない

・運動しようと思っているが、何をすればいいかわからない

寿命は伸びているけれど、私達を取り巻く不安は様々です

そんなお悩みを解消してくれるのがこのwalkeyです!

歩行トレーニングサービスwalkeyとは?

⚫️医療機器メーカーが開発したマシン

・シンプルで安全設計のトレーニングマシン

・グットデザイン賞受賞

・お部屋の景観を損なわないオシャレなデザイン

国内トップクラスの医療機器メーカーが設計した専用機器なので

運動の経験が浅い方でも安心安全にご利用可能いただけます。

⚫️専用アプリでやる気UP!

あなただけの運動プログラムを作成し、わかりやすい動画解説でカンタンにトレーニングが可能。

⚫考え抜かれたトレーニングメニュー

Walkeyのトレーニングはジムで行うようなハードなものではありません。

100年歩くための身体をつくるために、毎日出来る簡単なトレーニングです。

いきなりジムなどでハードなトレーニングを行うと、負担が大きすぎて怪我をするおそれがあります。また最近ではパソーナルトレーニングを受けたことによる怪我や健康被害が増えつつあります。

walkeyのトレーニング内容は日本足病学協会理事の齋藤邦秀先生と得原藍先生が監修しています。

※山中も日本足病学協会の理事です。

斎藤先生は東京学芸大学を卒業し、卒業後多くのアスリートやスポーツチーム、芸能人などの指導を行ってきました。全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会(NESTA)日本支部の副代表を務めているパーソナルトレーナーの先駆けとなった方でもあります。現在は健康フィットネス分野の人材育成やプログラム開発にも熱心に取り組まれています。

得原先生は東京大学大学院総合文化研究科の身体運動科学研究室でバイオメカニクスの分野で修士号を取得、その後、複数の大学・専門学校にて理学療法士・柔道整復師の専門教育の教壇に立つ。バイオメカニクス、臨床運動学、実験運動学等を教える。2016年より、一般社団法人スクールオブムーブメントにて、スポーツバイオメカニクスの基礎をはじめとした運動科学をプロのコーチやトレーナーへの指導も開始。月刊スポーツメディスン「図解 わかるとつながる 身体のしくみ」連載担当。研究など幅広い分野で活躍されています。

カラダのプロが監修したトレーニングなので、正しく行えばお怪我の心配はありません。

⚫️専門トレーナーの充実したサポート

医療系国家資格と業界最高峰のトレーニング指導資格を持ったスタッフが初回歩行力チェック&運動プログラム作成をおこないます。

あなたのお身体を細かくチェックした結果をもとに、必要な3ヶ月間トレーニングプログラムを作成します。アプリ上でいつでもトレーニングをサポート。あなたがいつトレーニングを行ったかを私の方でもチェックできますので、おサボりはバレます!

walkeyトレーニングの流れ

①ヒアリング&歩行力チェック(無料)

現在のお身体の状態と運動経験などをお伺いします。次に歩行力チェックで足裏から肩まで関節と筋肉、合わせて約70箇所の状態をプロの目線で細かくチェックします。

②院内でのレッスンと自宅でのトレーニング

歩行力チェックの結果をもとにあなたの体の状態に合わせた1日3種目のトレーニングコースを選定します。トレーニングの意味、効果、注意点を説明しながら実施方法を指導します。

その後約2週間お家で専用機器とアプリを使ってアプリ内の動画をみながらトレーニングを実践していただきます。

③定期チェックと改善状況の確認

約2週間自宅でトレーニングに取り組んだ後、整骨院にお越しいただきトレーナーが効果をチェックします。あなたの進捗に合わせて新たに3種類を目安にトレーニングを提供します。

整骨院で指導→自宅でトレーニング→整骨院でチェック、というサイクルを回すことで100年歩くための正しい体づくりを定着させます。 トレーニングスタートから3ヶ月後には初回に実施した歩行力チェックを行い、お身体の状態がどのように変わったか詳細に分析します。

と大まかな内容はこんな感じです。

ちょこっと興味が湧いてきましたか?そんなあなたに朗報です!

walkeyリリース記念モニターキャンペーンを開催します!

通常2ヶ月5万9400円のwalkeyプログラム(1時間のパーソナルトレーニング2回、専用アプリ、専用トレーニング機器全て込み)をなんとたったの9900円でお試しできる

モニターを、限定10名のみ募集します!

ご興味ある方は、まずは完全無料の「歩行改善トータルカラダチェック&walkey体験会」を

お電話またはLINEでご予約ください。

↓

【LINE公式アカウント】@hmg7781y 【電話】047-409-9620

※お電話またはLINEにて「walkey無料体験会希望」とお伝えください

体験会で実際にあなたのカラダと歩行力をチェックして、walkeyトレーニングも実物で体験していただいてから、モニター参加するかを決めることができます

もちろん体験してみた結果、モニターに進まないという場合も全然歓迎です!

スタッフの受け入れ体制の都合上、モニターは10名限定なので、まずは無料の体験会をお早めにご予約ください!

↓

【LINE公式アカウント】@hmg7781y 【電話】047-409-9620

※お電話またはLINEにて「walkey無料体験会希望」とお伝えください

もし何か不明点等ありましたらご連絡いつでも歓迎です!

一緒に100年歩けるカラダを作りましょう!

ラポール鍼灸接骨院のブログです。

タオルを絞ったり、物を持ち上げた時、テニスやゴルフの際に肘の外側が痛い場合上腕骨外側上顆炎の可能性があります。

このページでは上腕骨外側上顆炎の原因や当院での治療法について詳しく解説していきます。

ラポール鍼灸接骨院は船橋市のJR総武線船橋駅近くにある鍼灸・接骨院です。地域で一番おすすめの接骨院、日本で一番患者さんに寄り添う接骨院を目指しています。上腕骨外側上顆炎でお困りの患者さんも多く来院され、多数の治療実績があります。

目次

上腕骨外側上顆炎とは?

上腕骨外側上顆炎とは、肘の外側の部分が手の使い過ぎなどによって痛みが起こる病気です。

写真の×印の部分に痛みを覚えます。

×印の部分を上腕骨外側上顆と言います。

この部分には前腕伸筋群と呼ばれる指を伸ばしたり、手首を反らす動作で使われる筋肉が付いています。特に短橈側手根伸筋腱(中指を動かす筋肉)や総指伸筋腱(手首を反らせる筋肉)と言う筋肉が問題を起こします。

この筋肉をスポーツや労働 などで使い過ぎることにより上腕骨外側上顆の腱付着部に繰り返しストレスが加わり小さい断裂が発症し治りきらないうちに再度損傷して慢性化するものと考えられています。

上腕骨外側上顆炎の症状と評価

上腕骨外側上顆炎の具体的な症状は、手ぬぐいやぞうきんを絞る動作や、重たい荷物を上から持ったりすることで痛みが生じます。

肘の痛みを訴えることはもちろん、痛くて力が入らないと訴えることが多く見られます。

上腕骨外側上顆炎と判断するテスト法に以下の3つがございます。ご自宅でやってみて当てはまる場合は上腕骨外側上顆炎が疑われるので、早めに治療することがオススメです。

①トムゼン(Thomsen)テストといい、手を反らす動作に抵抗を加え肘の痛みが生じるか確認する方法です

②チェアー(Chair)テストといい、上から重たいものを持ち、肘の痛みを確認します

③中指伸展テストといい、中指を伸ばす動作に抵抗を加え、肘の痛みを確認します

また、当院では上記検査以外にもエコー画像の所見なども評価し総合的に上腕骨外側上顆炎かどうかを判断します。

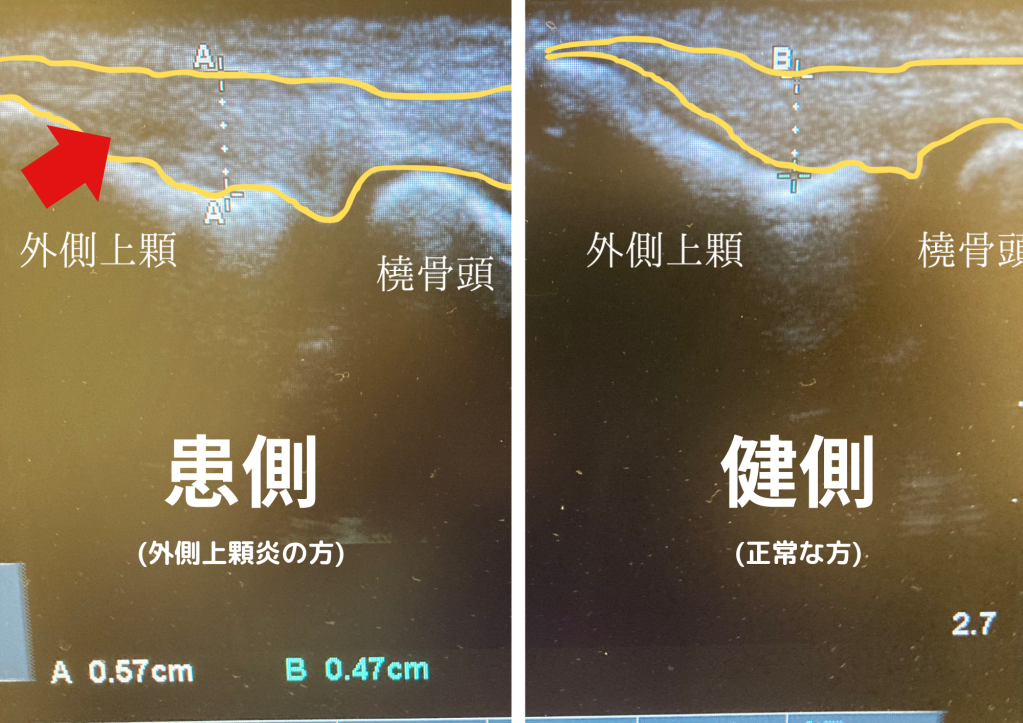

上腕骨外側上顆炎のエコーの画像はこのように写ります。

左が患側(上腕骨外側上顆炎が起きている側)、右が健側(正常な方)で黄色く囲んである部分が上腕骨外側上顆に付着する腱です。測ると左が0.57cm、右が0.47cmとなっており患側側が健側に比較し厚みが増しているのがわかります。また患側側では赤矢印の部分が黒くなっており(低エコー)これは短橈側手根伸筋腱の変性、断裂を意味すると考えられております。

当院では詳細な問診(スポーツ活動や利き手・非利き手、過去の治療歴、糖尿病の有無など)と身体初見、エコー検査などを用いて重症度などを判断しています。

上腕骨外側上顆炎の原因

原因①:使いすぎ

上述したとおり指を伸ばす、手首を反らす動作の繰り返しによって発生します。

原因②:手の間違った使い方

パソコンを使う際に手首の反りが大きい、ゴルフのボールを打つ瞬間に手首が曲がっているなど

手に負担がかかる動作は外側上顆へのストレスを増やします。

原因③:筋力低下&筋肉の固さ

筋力が低下していたり、筋肉が固く伸びにくいと、手を動かした際に外側上顆へのストレスが増えます。

上腕骨外側上顆炎の治療

基本は保存療法(手術しない治療)となります。

病院ではステロイド注射をされる方も多く見られます。

短期的には即効性があり、除痛効果も優れているのですが、高率に再発をし繰り返し注射をするうちに効果が減弱し、中・長期的には悪化すると報告されいます。

(Claessen FMAP,et al:Meta-analysis of the effect of corticosteroid injection for enthesopathy of the extensor carpi radialis brebis origin.J Hand Surg Am.2016;41:988-98.)

難治性の上腕骨外側上顆炎のリスクがあるため最近は推奨されておりません。

これに対して当院では上腕骨外側上顆炎に対し体外衝撃波機器を適応しております。

治療①:体外衝撃波治療

衝撃波を患部(症状が出ている部分)に照射する治療法です。

痛みを取り除き、組織の回復を促す効果があります。

安全性、除痛効果、組織再生の可能性、ステロイド注射と違い再発しにくいという点でとても優れた治療法と言えます。

当院では上腕骨外側上顆炎の患者さんには一週間に一回を合計5回体外衝撃波治療を受けてもらい効果判定をしています。

体外衝撃波治療について詳しく知りたい方はこちらページをお読みください。

治療②:使い方の是正、ストレッチ&遠心性収縮訓練

また、体外衝撃波単独で治療するのではなく、使い方の是正、デスクワーク時のタイピングの手首の位置や、テニスやゴルフでの使い方なども修正していきます。

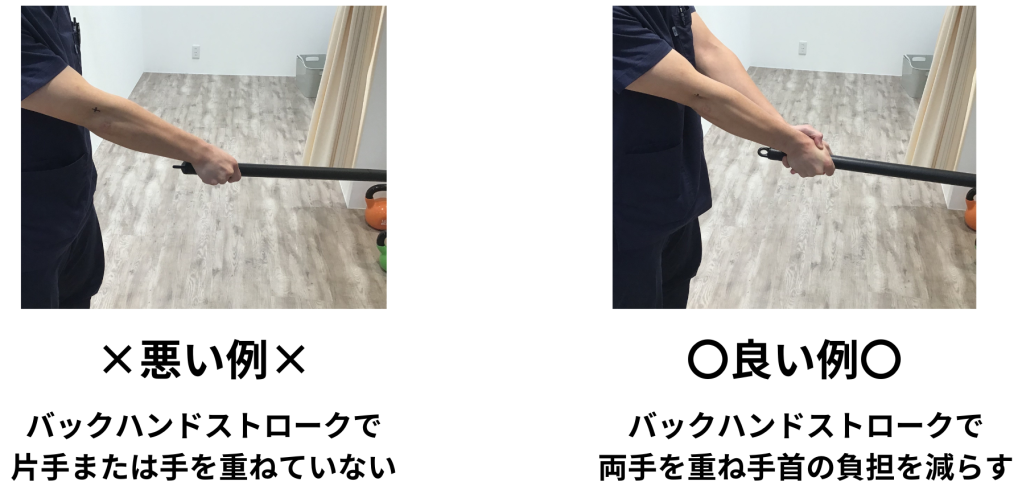

テニス・ゴルフをやっている方に向けた上腕骨外側上顆炎対策の一例を紹介します。

テニス▶バックハンドストロークの際、片手を添える

バックハンドストロークの際、上腕骨外側上顆には大きな負担がかかります。

上腕骨外側上顆への負担を減らすために、バックハンドストロークでは手を重ねることをオススメします。

ゴルフ▶手首を真っ直ぐにする

ゴルフのダウンスイング~インパクト(ボールを打つ瞬間)に手首が曲がっていると、上腕骨外側上顆に大きな負担がかかります。

ボールを打つ瞬間に手首が曲がらないようにしましょう

続いて前腕伸筋群のストレッチと遠心性収縮訓練について説明します。

前腕伸筋群のストレッチ

①手の平を下に向けます

②反対の手でストレッチする側の手首を曲げます

③赤線の部分に伸びている感じがあればストレッチ出来ています

このストレッチを痛みが出ない範囲で1日あたり30秒を3セット目安で行います。

前腕伸筋群の遠心性収縮訓練

①肘を伸ばし手首を真っ直ぐにします

②肘を伸ばしたまま手首を反らします

③ゆっくりと手首を曲げていきます

これを痛みが強くならない範囲で1日あたり10~15回を3セット目安で行います。

前腕伸筋群の遠心性収縮訓練を行うことで損傷部分にコラーゲン繊維が生成され、痛みが解消される、耐性が高まる(再発しにくくなる)と報告されています。

(2008 Aug;54(8):1115-6.Tennis elbow no more: practical eccentric and concentric exercises to heal the painHillel M Finestone 1, Deborah L Rabinovitch)

上腕骨外側上顆炎の改善例

症例①

62歳 男性 ゴルフをする際の右肘外側の痛みで来院されました。長い間ゴルフをされており、今でも週に3回ゴルフをしているそうです。数年右肘外側の痛みに悩まされ、痛くなったらステロイド注射を打ってもらっていたが、徐々に注射が効かなくなり、ゴルフの際に痛みで思うようなプレーができないとのお悩みでご来院されました。

痛みを表す指標であるNRS(最も痛いを10で表し、痛みがないを0と表ます)は10段階中8でした。

来院時のエコー画像です。右患側(痛い側)0.79cm、左健側(痛くない側)0.64cmと健側と比較すると肥厚していることがわかります。また、右上腕骨外側上顆の腱付着部は骨が尖っているように見え(骨棘、青矢印)腱の患側と比較すると黒が混ざったような画像(低エコー、赤矢印)も見られ、腱の変性が疑われます。

今までの治療歴と身体初見、エコー評価から難治性の外側上顆炎が疑われました。

治療は一週間に1回来院した際に体外衝撃波を行い、ストレッチと遠心性収縮訓練をしました。

1クール(5回の体外衝撃波)後、NRS8→NRS4ー5になりましたが、ゴルフのプレーの際は痛みが残存しているため2クールを行うことにしました。

2クール後、NRS4ー5→NRS0になりゴルフも問題なくプレーできるようになったため、ご自分でストレッチと遠心性収縮訓練を継続するように伝え治療を終了することとしました。

治療後のエコー画像です。

患側0.79cmだったものが0.55cmになっており、腱付着部の低エコーも改善しているように見えます。

症例②

54歳 女性 テニスをする時の左肘外側の痛みで来院されました。

初診時のエコー画像です。

左患側(痛い側)0.42cm、右健側(痛くない側)0.35cmと健側と比較すると少し腫れているのがわかります。

また、左上腕骨外側上顆の腱付着部は骨が尖っているように見え(骨棘)腱の患側と比較すると矢印の部分には黒が混ざったような画像(低エコー)も見られます。この患者さんは発症から時間の経過があまり経っていないことと、血流をみるエコー画像で新生血管の増殖が見られたため、低エコー領域は炎症ではないかと予測しました。

治療は一週間に1度の来院時に体外衝撃波と、テニスフォーム指導とストレッチをするようにしました。

体外衝撃波1クール(5回)の治療で肘の痛みが無くなり、テニスのプレーも問題なくなったので、遠心性収縮訓練の指導をし、治療終了としました。

上腕骨外側上顆炎でお悩みの方はどうぞラポール鍼灸接骨院にご相談ください。

全力で対応させていただきます。

当院は船橋市、JR総武線船橋駅北口から徒歩4分のところにある接骨院です。

南口ではなく北口なのでどうぞお間違えなくご来院ください。

10月12日(土)は院内研修の為、臨時休診とさせていただきます。

皆様にはご迷惑をお掛けしてしまい、誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

治療院をお探しの人は船橋市のラポール鍼灸接骨院まで

○負担の少ない施術に努めている治療院です

船橋市のラポール鍼灸接骨院は、安心して通える治療院です。

治療院と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。鍼やお灸というと、熱い・痛いというイメージを抱く人もきっと多いでしょう。

船橋市のラポール鍼灸接骨院では、まだ鍼灸の施術を受けに行ったことがない人が抱きがちな鍼灸で抱いているイメージを、取り除くことを目的としています。

船橋市のラポール鍼灸接骨院では皆さんに笑顔で帰っていただくためにも、新しい技術や設備などを揃え、良心的な価格で質の良い施術をお届けしています。

○リラックスしながら施術が受けられます

船橋市のラポール鍼灸接骨院では、緊張している患者さんに、安心とリラックスできる時間を届けられるように努めています。

心身ともにゆったりとできるように、丁寧な施術や心地よい空間にこだわっています。

日常生活で支障なく、自然体で過ごせるように、鍼灸マッサージなどを取り入れ、施術していきます。

リラクゼーションの目的でご来院してもいいですし、スポーツ治療、交通事故の治療目的で訪れる人もいらっしゃいます。

安心して通える治療院をお探しの人は、ぜひ船橋市のラポール鍼灸接骨院までお気軽にご相談ください。

整体院にご興味のある人は船橋市のラポール鍼灸接骨院まで

○整体院って何?接骨院との違いは?

健康的な身体をキープするために、整体院や接骨院に足を運んでみたいと考えている人もいるはずです。整体院と接骨院は同じように聞こえてしまうかもしれませんが、実は施術内容は異なっています。

満足できるような施術を受けていくためにも、整体院と接骨院の違いをしっかり把握しておくといいでしょう。

○整体院で体験できる施術内容とは?

整体院は脊椎や骨盤、肩甲骨、四肢など、関節に対する施術を受けることができます。

手足を使って関節や骨格、骨格筋の歪みやズレを整えていき、日頃の不調を改善する役割があります。船橋市のラポール鍼灸接骨院でもこのような役割があります。

その一方で、接骨院の施術は整体院の施術の内容に加え、急性または亜急性の力によって発生した怪我に対し、治療を受けることが可能です。

急性とは捻挫や骨折・脱臼のように大きな力で発生した怪我、亜急性とは同様の負担が繰り返しかかってしまうことで生じる寝違いやぎっくり腰など、首や腰に痛みが発生してしまう怪我に対する施術が可能です。

○整体院と接骨院が大きく異なるところ

整体院と接骨院の大きな違いと言えば、施術者が資格を持っているか、持っていないかということです。

整体院を開業するには、国家資格を得る必要がありません。

そのため、資格を有していなくても、整体院は開業することができると言われています。

一般的には、身体の知識や技術を身につけるためにも専門学校に通い、民間資格を取得される方も多いです。その一方で接骨院では、「柔道整復師」という国家資格を取得する必要があるというのが大きな違いです。

○不調や痛みを感じている人は船橋市のラポール鍼灸接骨院まで

もしも今、何かしら痛みや不調を抱えているのであれば、ぜひ一度船橋市のラポール鍼灸接骨院までご相談ください。船橋市のラポール鍼灸接骨院では、痛みなどの負担を感じないように配慮しつつ、施術を行っていきますので、お気軽にご相談いただけます。

しびれや痛み、不調にお悩みの人は船橋市のラポール鍼灸接骨院まで

○次のような人は船橋市のラポール鍼灸接骨院まで

・背骨のゆがみや反り腰が気になる

・頭痛や肩こりで仕事が要領よくこなせない

・ひざの痛みや腰痛で運動ができない

・病院へ行ったら手術しなければ治らないと言われた

・手術を受けずに症状を改善させたい

・お尻や脚のしびれのせいで、外出するのが怖い

・この腰痛は一生治らないと諦めている

・どうして痛みが良くならないのかわからない

○原因を探っていき根本的な治療を行っていきます

原因が不明な不調や、何をしても治らない痛みでお悩みの方がいたら、ぜひ一度船橋市のラポール鍼灸接骨院までご相談ください。

船橋市のラポール鍼灸接骨院では、原因についてもしっかり見極めた上で、一人ひとりに合った最良のプログラムで施術していきます。

画一的な施術を行うのではなく、長期的に良好な状態が持続できるような施術を行っていきます。

○船橋市のラポール鍼灸接骨院ではどのような施術をしていくのか

肩こりの原因は肩にあるとは限らず、首のこりから来ている場合があるなど、原因は一か所だけではありません。

船橋市のラポール鍼灸接骨院では痛みが生じている部分も詳しく診ていきますが、全身の健康状態も診ながら的確に原因を探っていきます。

特に慢性的な不調や痛みをもっている人は、全体的な視点で評価していくことが大事です。

船橋市のラポール鍼灸接骨院では手術や薬を使わずに、トータル的に健康をサポートしていくため、安心してご相談いただけます。

むちうちが整形外科でもなかなか治らない人は船橋市のラポール鍼灸接骨院まで

○整形外科でむちうちが治るとは限りません

むちうちの治療といったら「整形外科」をイメージする人も多いでしょう。しかしむちうちの改善は、必ずしも整形外科でなくてもできます。

船橋市のラポール鍼灸接骨院でも、交通事故後にむちうちになってしまった人の症例に数多くあたってきました。経験豊富な院長である私が、一人ひとりの症状をみながら、的確に施術を行っていきます。鍼灸接骨院とむちうちは、あまり結びつかないという人も多いでしょうが、船橋市のラポール鍼灸接骨院では整形外科からの転院も受け付けているので、お気軽にご相談できます。

○船橋市のラポール鍼灸接骨院では根本的な施術を行っていきます

恐らく、整形外科などの公的医療機関に通っていてもむちうちの症状に変化がないのは、一時的に痛みをおさえる治療ばかりで、根本的な治療ができていないことも挙げられます。

薬や湿布を処方されることもあるでしょう。しかしこれだけでは、むちうちになっている根本的な原因を取り除くのは難しいです。

船橋市のラポール鍼灸接骨院では、根本的にむちうちが解消されるように、その場しのぎの施術はいたしません。

原因を見極め、将来的にも痛みや不快感が落ちつくようにサポートしていきます。